Die Ikone des weltweiten Feminismus litt allerdings auch ihr ganzes Leben an Depressionen, hatte nach dem Tod ihres Ehemannes Pierre Curie eine Liebesbeziehung zu einem verheirateten Kollegen und scheiterte in ihrer Rolle als Mutter. Wir von CARLMARIE wollen in diesem neuen Teil unserer Serie „starke Frauen“ die wahre Marie Curie hinter den Mythen verstehen, die vor allem nach ihrem Tod von einer breiten Öffentlichkeit und auch von Hollywood geschaffen wurden.

Einflussreichste Frau der Geschichte

Wer die Bedeutung von Marie Curie im 20. Jahrhundert verstehen will, dem sei der Fakt vor Augen geführt, dass den allermeisten Menschen der Erde lediglich ihr Name einfällt, wenn sie nach einer wichtigen Wissenschaftlerin in der Geschichte der Menschheit befragt werden. Kein Wunder also, dass das renommierte BBC History Magazine anlässlich des hundertsten Jahrestages der Einführung des Frauen-Wahlrechtes in Großbritannien ihr eine außergewöhnliche Ehre zuteil werden ließ: Marie Curie wurde zur einflussreichsten Frau aller Zeiten gewählt. Patricia Fara, Präsidentin der Britischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte und Nominatorin von Curie, erklärte nach der Verleihung: „Egal was diese außergewöhnliche Frau anpackte, die Chancen etwas zu erreichen, standen eigentlich immer gegen sie. In Polen litt ihre Familie unter der russischen Besatzung, in Frankreich wurde sie als Migrantin mit Argwohn betrachtet und natürlich wurde sie als Frau diskriminiert, wo immer sie hinging. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen sind auch in diesem Lichte zu betrachten.“

Früher Tod der Mutter und folgende Depressionen

Marie Curie kam am 7. November 1867 in Warschau als Maria Salomee Skłodowska zur Welt. Als jüngstes von fünf Kindern hatte sie drei ältere Schwestern und einen Bruder. Ihre Eltern – Vater Wladislaw und Mutter Bronislava – waren Erzieher, die dafür sorgten, dass sowohl ihre Mädchen als auch ihr Sohn eine vernünftige Ausbildung erhielten. Die junge Maria war erst elf, als ihre Mutter 1878 an Tuberkulose starb. Barbara Goldsmith stellte in ihrem als beste Curie-Biografie geltenden Buch „Obsessive Genius“ (2005) fest, dass der frühe Tod der Mutter einen tiefgreifenden Einfluss auf das junge Mädchen hatte. Marie Curie litt wohl auch deswegen ihr Leben lang an Depressionen und sollte nie wieder „an die Güte Gottes glauben“.

Ihre Hingabe galt fortan dem Lernen und Forschen. Darin ließ sie sich bis zu ihrem Lebensende weder von körperlichen noch von persönlichen Nöten abhalten. Ihre bemerkenswerten Eigenschaften waren Liebe zur Wissenschaft, hohe Intelligenz, die feste Überzeugung, dass ihre Arbeit der Menschheit wichtige Vorteile bringen würde, und die Fähigkeit, angesichts der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, durchzuhalten.

Der Weg führt nach Paris

Schon ihre Sekundarausbildung schloss Curie 1883 mit 15 als Klassenbeste ab. Damit gaben sich allerdings weder Maria noch ihre ältere Schwester Bronya zufrieden. Beide wollten studieren, doch an der Universität in Warschau im damals noch von Russland besetzten Polen wurden Frauen nicht akzeptiert. Um die gewünschte Ausbildung zu erhalten, mussten die beiden ehrgeizigen Schwestern das Land verlassen. Geld dafür gab es allerdings nur für die Ältere, Bronya. Maria hingegen musste mit 17 Gouvernante werden, um den Besuch der Schwester an der medizinischen Fakultät in Paris mitzufinanzieren. Zu dieser Zeit verliebte sie sich in den Sohn ihres Arbeitgebers, was in beiden Familien auf große Ablehnung stieß. Curie überlebte diese persönliche Enttäuschung, indem sie in wissenschaftliche Studien abtauchte, ein Muster, das sich im späteren Leben oft wiederholen sollte.

In sechs Jahren als Gouvernante hatte Maria dann doch genug Geld und Wissen gesammelt, um sich selbst auf den Weg in die französische Hauptstadt zu machen. Als sie sich 1991 an der Sorbonne in Paris anmeldete, unterschrieb sie mit „Marie“, um wenigstens ein bisschen französischer zu wirken. Curie war vom ersten Tag an eine konzentrierte und fleißige Studentin und überflügelte ihre Kommilitonen scheinbar mühelos. In Anerkennung ihres Talents erhielt sie das Alexandrowitsch-Stipendium für polnische Studierende im Ausland. Dieses Stipendium half der mittellosen Curie, die Kurse zu finanzieren, die sie 1894 benötigte, um ihr Diplom in Physik und Mathematik zu machen.

Treffen mit Pierre Curie

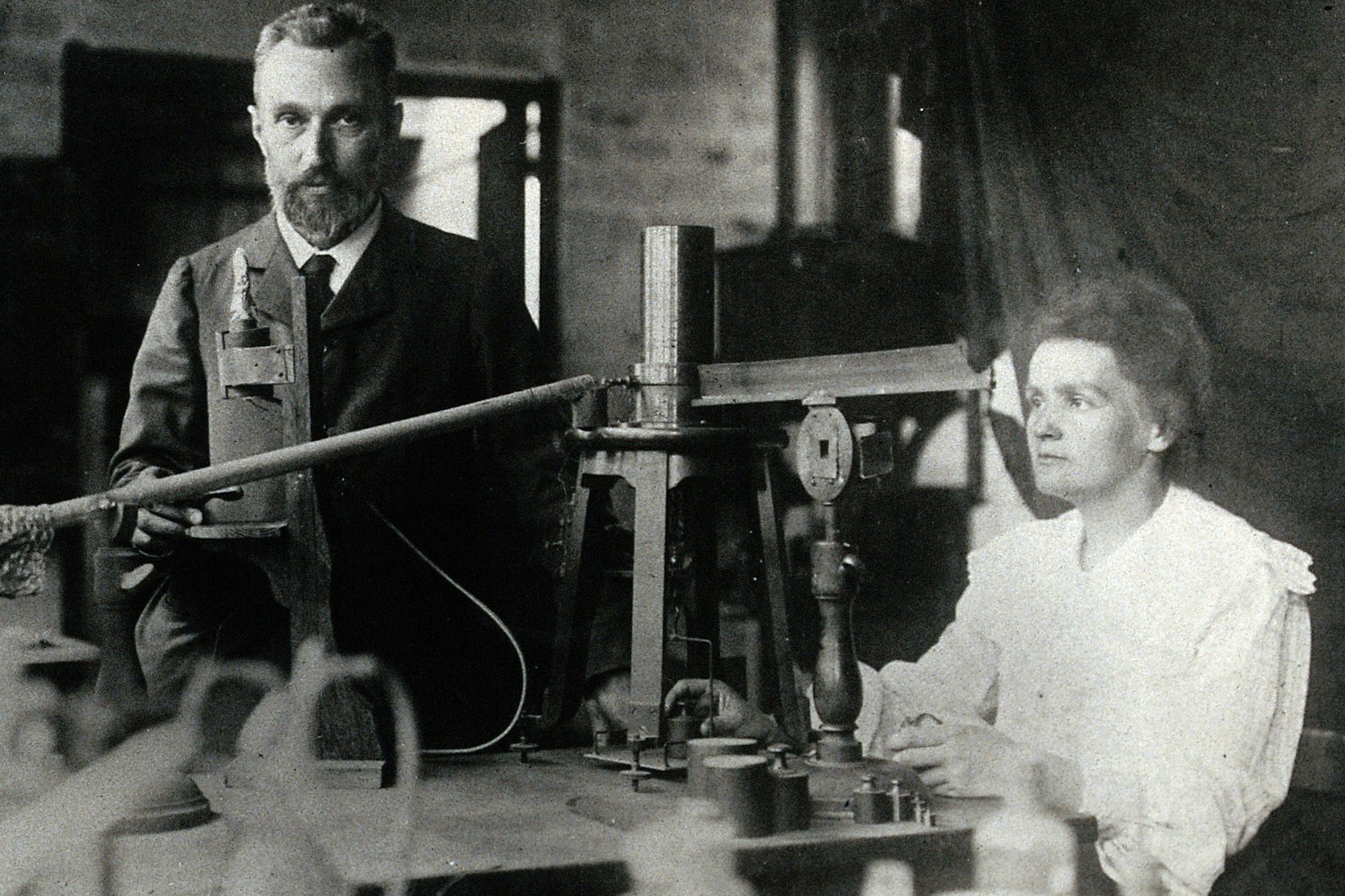

Eine der Professoren von Curie gewährte ihr nach dem erfolgreich abgelegten Diplom ein Forschungsstipendium, um die magnetischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung von Stahl zu untersuchen. Dieses Projekt brachte Marie mit Pierre Curie in Kontakt, der ebenso wie sie ein junger, ehrgeiziger und talentierter Forscher war. Der bereits 35-jährige Franzose forschte auf dem Gebiet der Kristallographie, hatte den piezoelektrischen Effekt entdeckt und dazu bereits mehrere Instrumente zur Messung von Magnetfeldern und Elektrizität entworfen. Die beiden verliebten sich, heirateten im Sommer 1895 und bekamen mit Irene (1897) und Eve (1904) zwei Töchter.

Radioaktive Entdeckungen

Beide Curies waren gleichermaßen fasziniert von den Berichten eines deutschen Physikers: Wilhelm Röntgen. Der hatte die Röntgenstrahlen entdeckt und der französische Wissenschaftler Henri Becquerel die ähnlichen „Becquerel-Strahlen“, die von Uransalzen emittiert wurden. Laut ihrer Biografin Barbara Goldsmith experimentierte Marie Curie mittels der Instrumente ihres Ehemannes mit Strahlungen verschiedener Uranverbindungen und vermutete aufgrund diverser Ergebnisse das Vorhandensein eines unentdeckten Elements. Im März 1898 dokumentierte die 30-Jährige ihre Ergebnisse in einer wegweisenden Arbeit, in der sie erstmals den Begriff „Radioaktivität“ prägte. Curie machte in diesem Aufsatz zwei revolutionäre Beobachtungen: Sie erklärte, dass die Messung der Radioaktivität die Entdeckung neuer Elemente ermöglichen würde. Und dass die Radioaktivität eine grundlegende Eigenschaft jedes Atoms ist.

Entdeckung von Radium und Polonium

Das Material, welches die Curies am intensivsten untersuchten, ist unter dem Namen Uranit oder Pechblende bekannt und ein häufig vorkommendes Uranoxid aus der Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“. Das Paar entwickelte einige Testserien zur Trennung der Pechblende in ihre chemischen Bestandteile. Dabei arbeitete Marie Curie oft bis spät in die Nacht und rührte riesige Kessel mit einem Eisenstab, der fast so groß war wie sie. Im Ergebnis stellten Marie und Piere fest, dass zwei der chemischen Bestandteile – einer, der Wismut ähnelte, und der andere, der Barium ähnelte – radioaktiv waren. Die Schlussfolgerung: Die wismutähnliche Verbindung enthielt ein zuvor unentdecktes radioaktives Element, das sie nach Marie Curies Heimat Polen „Polonium“ nannten. Bis zum Ende des Jahres hatten sie ein zweites radioaktives Element isoliert, welches sie Radium nannten, abgeleitet von „radius“, dem lateinischen Wort für Strahlen. Es sollte noch weitere vier Jahre dauern, bis die Curies 1902 ihren Erfolg bei der Gewinnung von gereinigtem Radium bekannt geben konnten.

Russin, Jüdin, Polin?

Im Juni 1903 war Marie Curie die erste Frau in Frankreich überhaupt, die ihre Doktorarbeit verteidigte. Im November desselben Jahres wurden die Curies zusammen mit Henri Becquerel als Gewinner des Nobelpreises für Physik für ihre Beiträge zum Verständnis von „Strahlungsphänomenen“ ausgezeichnet. Das Nominierungskomitee lehnte es zunächst ab, eine Frau als Nobelpreisträgerin aufzunehmen, aber Pierre Curie bestand darauf, dass die ursprüngliche Untersuchung von seiner Frau stammte. Auch nachdem Marie Curie erste Professorin für allgemeine Physik an der Sorbonne wurde, setzten sich Diskriminierung und Verunglimpfung fort. Ihre Tochter Eve, Schriftstellerin und weltbekannte Kriegsberichterstatterin, schrieb 1938 in der Biografie über ihre Mutter: „In Paris wurde, nachdem sie bekannt war, ständig ihre Herkunft besprochen. Sie nannten sie abwechselnd eine Russin, eine Deutsche, eine Jüdin und eine Polin. Ganz allgemein aber war sie die Ausländerin, die wie eine Usurpatorin nach Paris gekommen war, um sich ohne Recht eine hohe Position zu erobern.“ Besonders deutlich traten die Vorurteile 1910 zutage, als sie für die Mitgliedschaft in der Académie des sciences nominiert wurde – eine Ehre, die noch nie zuvor einer Frau zuteil geworden war. Sie verlor mit einer Stimme und das erste weibliche Vollmitglied wurde erst 1979 gewählt.

Früher Tod von Pierre Curie und zweiter Nobelpreis

In Paris verwehrte man Marie Curie den Zugang zu den höchsten Kreisen, dafür erhielt sie ein Jahr später in Stockholm für ihre Entdeckung der Elemente Polonium und Radium den zweiten Nobelpreis, dieses Mal nicht in Physik, sondern in Chemie. Bereits vier Jahre vorher war der geliebte Ehemann Pierre Curie gestorben, als er unaufmerksam auf die Straße trat und in einen Pferdewagen lief. Zu den Finanzierungsengpässen, unzureichenden Laboreinrichtungen und der Notwendigkeit neben der Forschungszeit auch noch zu lehren, kam nun auch noch die alleinige Kinderbetreuung hinzu. Wieder einmal stürzte sich Marie in die Forschung und in eine Affäre mit einem verheirateten Kollegen. Die Kritik der feinen Gesellschaft folgte auf dem Fuß, und auch die Töchter beklagten sich später, dass Marie Curie ihre Mutterpflichten ohne sonderliches Interesse an ihren Töchtern wahrgenommen hätte.

Zeit in Wien und 1. Weltkrieg

Mit der Intensivierung ihrer Forschungen zur Radioaktivität kam Marie Curies in den Folgejahren auch an die Grenzen ihrer Labor-Kapazitäten. Die österreichische Regierung nutzte diese Gelegenheit, um die inzwischen weltbekannte Forscherin zu rekrutieren und ihr ein hochmodernes Labor einzurichten. Bis Juli 1914 war das sogenannte „Radium-Institut“ fast fertig, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Marie Curie stellte ihre Forschungen sofort ein und organisierte eine ganze Armada an mobilen Röntgengeräten für die Ärzte an der Front. Nach 1918 arbeitete Marie Curie sehr hart daran, um Geld für ihr Radium-Institut zu sammeln. Doch schon zwei Jahre später zwangen sie gesundheitliche Probleme in eine Art Vorruhestand. Bis zu ihrem Tod 1934 sollte sich die Forscherin nie wieder ganz erholen.

Tod durch „feenhaftes Leuchten“?

Heute ist man sich fast sicher, dass die todbringende aplastische Anämie (ein Zustand, der auftritt, wenn das Knochenmark keine neuen Blutkörperchen bildet) auf die radioaktive Strahlung zurückzuführen war, der sich Marie Curie in ihren Forschungen eigentlich ständig aussetzte. Bei all ihrer Intelligenz und ihrem Wissen war „Madame Curie“ (so der Titel ihrer Biografie von Tochter Eve Curie) bemerkenswerterweise nicht in der Lage gewesen, ein unvoreingenommenes Verständnis über jene Risiken zu erlangen, die von den radioaktiven Elementen ausgingen, die sie entdeckt hatte. Während viele ihrer Zeitgenossen die offensichtlichen Gefahren der Radioaktivität früh in Betracht zogen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, behielt sich Curie ein schon fast naives Verhältnis zu ihrer Arbeit. Sie forschte mit bloßen Händen und pipettierte häufig gar mit dem Mund. Das stark strahlende „Radium“ nannte sie ihr „Baby“ und neben ihrem Bett stand eine Phiole mit reinem Radiumsalz, damit sie dessen „feenhaftes Leuchten“ genießen konnte.

Späte Ehren und Fortsetzung der Arbeit durch Tochter Irène Joliot-Curie

Marie Curie wurde zunächst neben ihrem Ehemann in Sceaux, einer Gemeinde im Süden von Paris, beigesetzt. Doch 1995 erhielt sie die wahrscheinlich größte Ehre, die in Frankreich überhaupt verliehen werden kann: Ihre sterblichen Überreste wurden ins Pariser Pantheon geholt. In dieser nationalen Ruhmeshalle befinden sich die Gräber der berühmtesten Franzosen, darunter auch die von Voltaire, Alexandre Dumas oder Victor Hugo. Schon 1944 hatte man die Curies erneut geehrt, als das 96. Element im Periodensystem der Elemente entdeckt und als „Curium“ bezeichnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war bereits Maries älteste Tochter, Irène Joliot-Curie, in die großen Fußstapfen ihrer Familie getreten. 1935 hatte sie – nur ein Jahr nach dem Tod der Mutter – den Nobelpreis für Chemie erhalten. Zusammen mit ihrem Ehemann Frédéric Joliot-Curie war ihr die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität gelungen.

Weitere Beiträge aus unserer Reihe „Starke Frauen“

freier Journalist für die Berliner Zeitung, Mitteldeutsche Zeitung und das CarlMarie Magazin